こんにちは。廣田です。

建築確認はどう変わるのか、今回は、これまでのまとめとして「建築確認手続き」を詳しく見ていきましょう。

改正は、来年4月からスタートします。年が明ければ、すぐという状況。

年末年始のお休みを活用して、ぜひ振り返っておいて欲しいと思います。

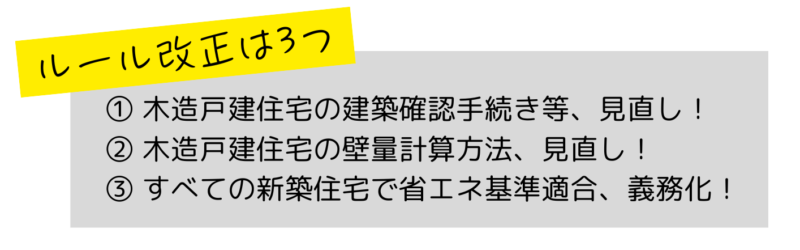

今回法改正されるのは「3つ」

木造住宅の設計や施工を行うすべての工務店様、改正内容は以下の3つです。

準備は進んでおられるでしょうか?

「来年だよね。まだ大丈夫」と思われている方がおられましたら、要注意!それでは、間に合わないかも知れません。というのも、適用となるのは「2025年4月以降に着工」されるすべての工事。つまり、建築プランを練り、資金計画を立て、建築許可を整える等の準備事項を逆算すると、着工までの時間は、あまり残っていないということになるのです。

「詳しく分からない方」や「ちょっと難しいな」と感じておられるのであれば、ぜひ以下をお読みください。読み進めながら、一緒に確認をしていきましょう。

建築確認手続きの見直しとは

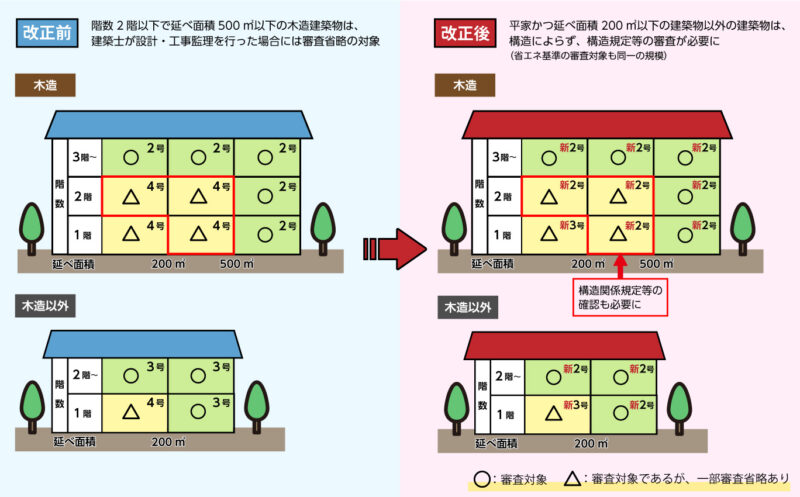

4号特例の縮小に伴い、4号建築物の区分けが廃止されます!

これまでは、木造2階建て以下で延べ面積500㎡以下の建築物(いわゆる「4号建築物」)については、建築確認時の構造審査が一部省略されていました。

しかし改正後は、この特例が縮小されます。

審査省略の対象となるのは、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物のみ。(新3号)

つまり2025年4月以降は「多くの小規模建築物において構造や省エネ基準の適合性を確認する必要が生じる」わけです。

都市計画区域外においても、階数が2階以上または延べ面積が200㎡を超える建築物であれば、建築確認の対象となります。これまでは省略され、提出せずに済んでいた一部の図書(構造計算、壁量計算、構造関係規定等)を、これからは提出しなければなりません。(ただし、省略対象であっても、作成は必要です!提出をしないだけで、作成・保存が省略されるわけではありません!)

>>確認申請・審査マニュアルはコチラからご確認頂けます。P20~21の「表2-1」をご覧ください。

これまでに、図書の作成にあまり触れて来られてない方、経験の少ない方は、今後どのような作業が増え、どう対応していかなければならないのかを確認をしておきましょう。そして経験のある方も、手順が変わります。新しい手順のインプットをして欲しいと思います。

これら図書の用意や提出は、誰かが代わりにやってくれるものではありません。どの工務店様もしっかりと取り組み、対応する必要のある重要な事柄です。

「安心」を支えるための法改正です

昨今、日本各地どこにお住まいでも、「地震」を意識しなければならない状況となっています。被災地のニュースを目にする中で、平屋だけが倒壊せず、残っている場面を見たことがある方は少なくないでしょう。それにより「平屋は安心」といった言葉も聞かれるようになりました。

とはいえ、平屋を建てるには広い土地や適した条件が必要であり、すべての方に適応する訳ではありません。

だからこそ、2階建て以上の建物でも安心して暮らせる環境を整えることが大切なのです!

今回の法改正により、建築物の安全性が大きく向上していくことが伺えます。建築に携わる者として、改正に真剣に向き合うことが、地震大国日本の強度を高めていくのです。

そして今回の改正は、省エネ性能も強化されています。これは、お客様だけのメリットではなく、エコの観点からもとても意義のある改正だと言えるでしょう。

少々手間はかかってしまうかもしれませんが、前向きに取り組んで参りましょう!

>>関連記事をコチラからお読みいただけます。参考にしてみてくださいね。

木造戸建住宅の壁量計算方法、見直し

最近は、個々のニーズや好みに合わせ、デザイン性の高い木造建築物が大変増えて参りました。住宅だけに留まらず、エクステリアにも繋がるような柔軟な設計もあり、今までの壁量計算では安全性の確保が難しい場合も出てきている状況だと言えるわけです。

そこで、「どのような建物であっても構造上の安全性が確保できるよう、壁量計算等を見直す」というのが、今回の法改正です。

法改正により、階高の高い建築物や、大空間を有する建築物であっても、建築物の“実際の仕様”に応じた“適切な構造安全性”の確保が可能となります。

今回の壁量計算等の見直しが「仕様の多様化への対応」という面で重要な役割を果たし、デザインの選択肢が大きく広がることで、お客様の理想を叶える居住環境の実現に繋がっていくことでしょう。

より素晴らしい建物が生み出されるきっかけとなる、そんな可能性も感じています。

>>壁量計算の関連記事をコチラからお読みいただけます。参考にしてみてください。

すべての新築住宅で省エネ基準適合、義務化

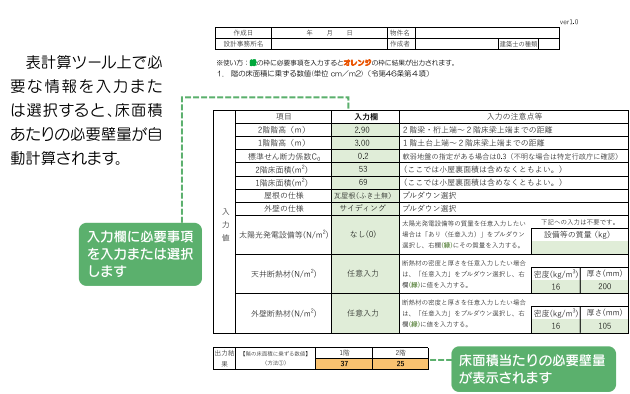

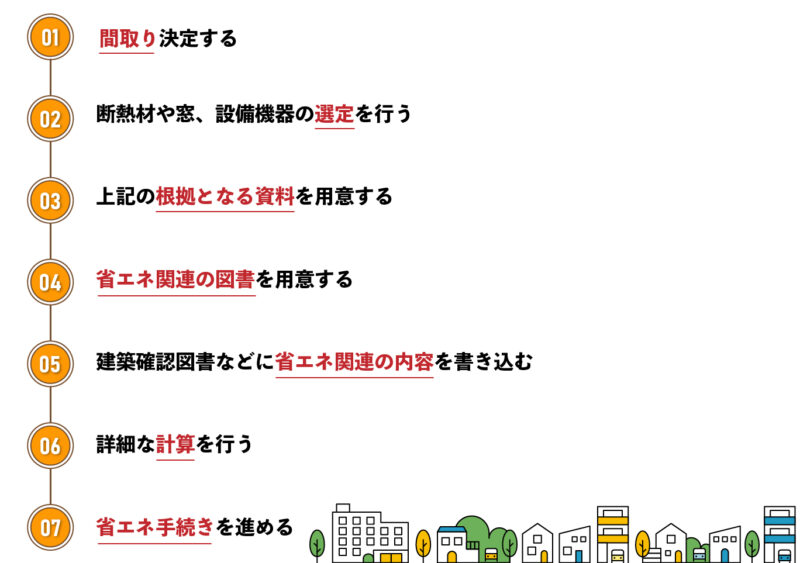

省エネ基準への適合も、全ての新築住宅・建築物に対し、義務化されることになります。これまでは説明義務や届出義務で済んでいた部分が、建築確認申請前に「省エネ性能を示す書類の提出」を求められ、適合判定を受ける必要があります。

例えば、以下のような対応が必要となります。

このような対応を経て、省エネ性能の審査を実施し「基準を満たしていると診断される」ことが必須となるわけです。もちろん、基準を満たしていない場合には確認済証が交付されませんので、着工することは不可能です。これは、新築ではなく増改築の場合においても同様で、該当部分について省エネ基準への適合が必要となります。

では、その確認方法ですが、「性能基準」と「仕様基準」、2つの方法があります。

「性能基準」を選択すると、外皮性能と一次エネルギー消費性能についての計算が必要となります。

「仕様基準」であれば、計算ではなく、チェックリストへの入力で省エネ基準への適否が確認できるようになっており、計算の負担なく、審査を比較的容易に済ませることが可能です!

“計算”と聞くと躊躇してしまわれるかもしれませんが、スムーズにスタートできるための方法は用意されています。安心して取り組んで欲しいと思います。

>>省エネ基準適合の関連記事をコチラからお読みいただけます。参考にしてみてください。

お困りの際はご連絡を!

今回は、2025年4月に行われる法改正についてまとめてみました。

より詳しく知りたい方は、各項に貼付けているリンク先も、ぜひご覧ください。

“改正”を、難しく捉える必要はありません。各種ツールも用意されていますから、まずは試用し、慣れていくことか大切です。もし「それでも難しい……」と感じた際には、弊社までご連絡をください。弊社は、スムーズな建築確認申請のため、お困りの工務店様、そして設計者様へ、最新の情報と革新的なソリューションを提供して参ります。

ご協力やアドバイスが可能です。私共と一緒に、がんばっていきましょう。