こんにちは。廣田です。

今回は、「住宅性能を高めるために重要なこと」についてお話をしたいと思います。

お住まいの方が健康的な生活をして、快適な住環境を得るには、どこに着目していけばいいのでしょうか。ご一緒に、考えていきましょう。

長期優良住宅の認定基準に含まれていないが、重要な「C値」

設計の際に必要なことは、以下をはじめとする様々な要素の“バランスを取る”こと。

これにより、より住みよい住宅、性能の高い住宅となるわけです。

・断熱性能

・結露対策

・隙間風防止

・C値(気密性能) など

ただ、C値については、実は「長期優良住宅の認定基準」には含まれていません。

しかしながらC値は、住宅性能向上のために需要なポイントになると考えます。上手に意識するためには、どう向き合えばいいのでしょうか。

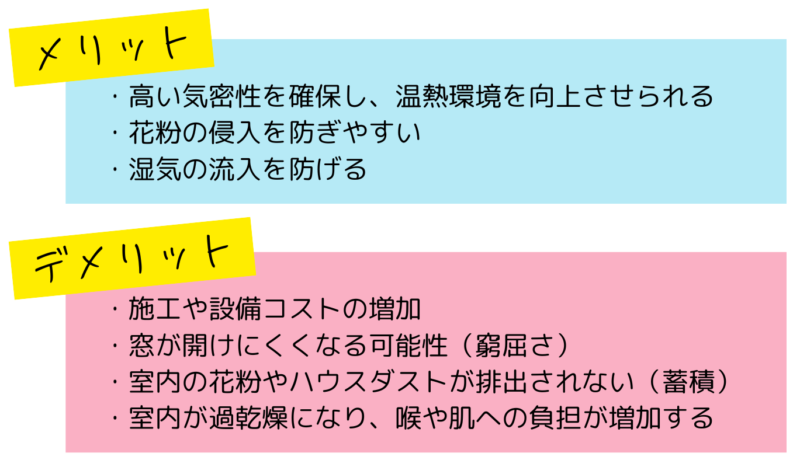

C値が低いことで得られるメリットとデメリット

いかがでしょうか。

C値を抑えることで得られるメリットは、大変魅力的ですよね。しかし一方で、デメリットに関しても見過ごせないことが分かります。中でも「花粉」については、メリットとデメリット両方に存在しています。日本人の2人に1人が発症していると言われる花粉症。しかも、年々増加傾向にあると言いますから、これは看過できないでしょう。

2025年春には、過去10年の平均と比較して、九州から北海道にかけて花粉の飛散量が増加するとの予測も出ており、C値への認識を深めることは、住宅の設計や施工に携わる者として急務なのです。

「気密」とは

まずはC値のおさらいです。

C値とは、住宅の気密性能を表す数値です。

以下の計算式で求められ、C値が小さいほど建物の隙間が少なく、気密性能が高い家を意味します。

住宅全体の延べ床面積あたりに存在する隙間面積の割合

(C値(c㎡/㎡) = 建物全体の隙間面積(c㎡)÷延べ床面積(㎡))

気密性が確保される(C値が小さい)メリットとしては、以下5点が考えられるでしょう。

中でもC値の推奨値は、1~3を対象にしたものとなります。

1. 室内温熱環境の向上

2. 暖冷房エネルギー消費量の削減

3. 計画換気の実効性向上

4. 内部結露防止に寄与

5. 断熱材の断熱効果の低下防止に寄与

では、C値を感覚的に考えてみましょう。

延べ床面積120㎡(36坪程度)の家において、C値が1.0の場合、

120㎡×1.0 c㎡/㎡=120 c㎡ となり、「はがき0.8枚分」の隙間があることを示すわけです。

「漏気量」とは

建物の隙間から空気が漏れる現象を漏気といい、その量を漏気量と呼びます。

漏気量は、住宅の気密性(C値)を評価する際の重要な指標の一つとなります。

では、C値が高い(隙間が多い)とどうなるでしょうか。

実際には、建物に風が当たることで生じる風圧係数(Cp)や、室内外の温度差によっても漏気量は変化します。よって、一概に一定の値を示すことはできないでしょう。下記は、影響を受ける主な条件として、見てみて欲しいと思います。

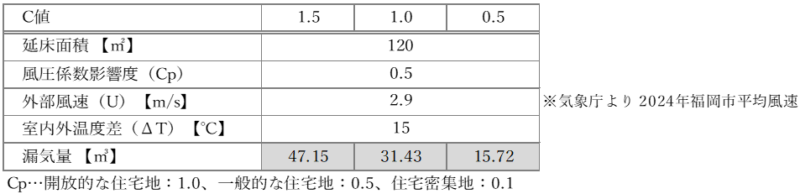

1⃣ 延べ床面積 120㎡(36坪程度)の家における、C値による漏気量(隙間風の量)比較

漏気量の方程式 = C値×延べ床面積×(0.0144CpU^2+0.0049⊿T)^(2/3)

参考資料:一般財団法人住宅・建築SDGS推進センター 風圧係数データベースCP-XHEAT20設計ガイドブック

いかがでしょうか。C値が高いほど、漏気量(隙間風)が多いことが分かりますよね。

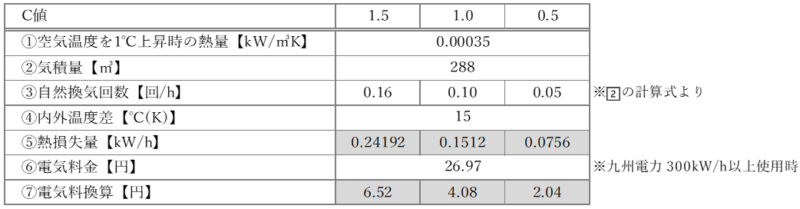

2⃣ 次に、上記表の漏気量を、換気回数に当てはめてみます。

※ 換気回数とは、室内の空気が一定時間内に入れ替わる回数のこと。

換気回数(回/h)= 換気量(m³/h)÷ 室内容積(m³)

室内容積は、延べ床面積 120㎡ × 天井までの高さ 2.4m = 288㎥ として考えます。

C値=1.5 の場合 47.15(㎥)÷ 288(m³)= 0.16回/h

C値=1.0 の場合 31.43(㎥)÷ 288(m³)= 0.10回/h

C値=0.5 の場合 15.72(㎥)÷ 288(m³)= 0.05回/h

3⃣ それでは、漏気量を換気回数に変換した数値を利用し、電気料を算出しましょう。

下記に示すように熱損失量を出すことで電気料を計算することが出来ます。

※ 熱損失とは、建物から熱が逃げる熱量のこと。

①空気温度を1℃上昇時の熱量 ※2 × ②室内容積(気積量)× ③自然換気 ※3 × ④内外温度差

= ⑤熱損失量

⑤熱損失量 × ⑥電気料金 = ⑦電気料換算

※2 空気の容積比熱 0.35W/㎥K(0.00035kW/㎥K)

※3 換気扇などの機械を使わず、給排気口や隙間から自然に出入りする空気量の割合

それでは、室内と外気の温度差を15℃として、1時間当たりの漏気量を熱損失量・電気料に換算してみます。

⑦で、1時間当たりの電気料が算出されました。

漏気量による換気回数が0.16回/hの場合、1時間当たりの損失は 6.52 円となるわけです。

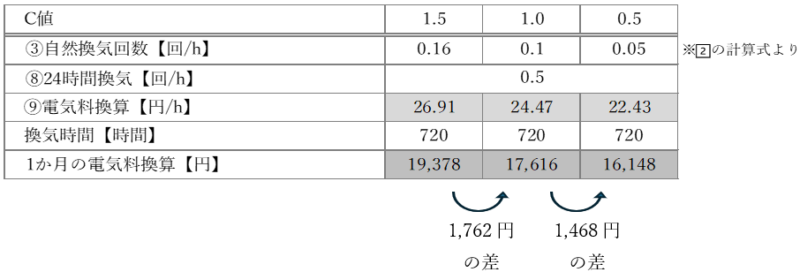

さらに通常の換気(24時間換気)による「居室における0.5回/h」を加えると、次のようになります。なお、換気時間は「24時間×30日=720時間」と仮定して算出します。

上記の表は、漏気量と、居室における換気量を考慮した計算結果です。

通常の生活で使用する1か月の電気使用量と比べると多く感じられるかもしれませんが、これは計算上、「1か月間24時間、室内外の温度差を15度に維持」した場合の数値となります。なお、この計算にはエアコンの使用量や蓄熱の影響は含まれておらず、単純に、空気が漏れた分のエネルギー量を電気使用量に換算した結果です。

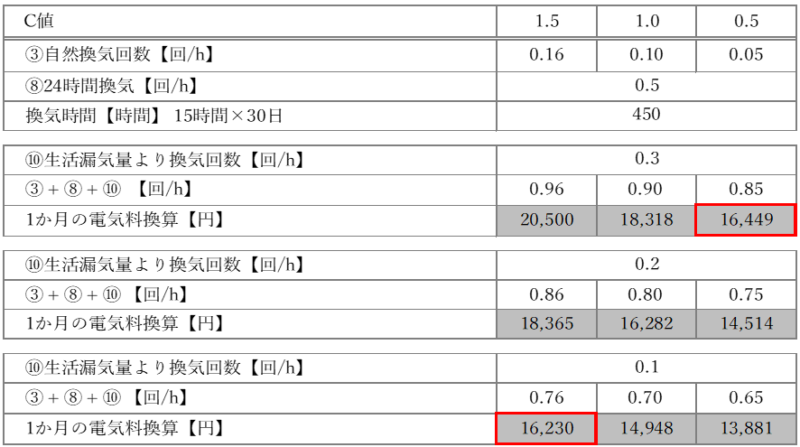

漏気には、換気とは別に、日常生活の中でドアや窓の開閉などによって室内と外の空気が自然に入れ替わる「生活漏気量」もあります。この生活漏気量を正確に測定することはできませんが、これまでの計算を参考に、生活漏気回数として0.3回/h、0.2回/h、0.1回/h と仮定し、それぞれの損失を算出します。また、計算条件として、1日の換気時間を15時間で計算してみましょう。

上記の表から分かるように、一般的に、C値が小さいほど住宅の気密性が高まり、隙間風による漏気量は減少します。しかし、気密性能を向上させても、「生活漏気量が多い場合」と「C値が高いものの生活漏気量が少ない場合」とでは、電気料金への影響に大きな差は生じにくいことが示唆されます。つまり、C値を小さくすることで隙間風による漏気量は減るものの、日常的にドアや窓の開閉による換気が行われるため、全体の換気回数に大きな違いが生じなかったと考えられるでしょう。

これまでの計算では、窓の開閉を含めた生活環境を考慮しながら、気密性能がいかに換気回数や電気料金に影響を与えるのか検討をしてきました。しかしながら、実際の生活に当てはめて考えると、「玄関ドアを何回開けたかに注意を払うこと」や「電気代を節約するために活動を制限する」ほど、建物の気密性を意識して行動することは少ないと思います。ここまで管理された生活では、毎日が窮屈で仕方がないですよね。

日常生活においては、玄関ドアや窓の開閉、キッチンの換気扇の使用などにより、意識せずとも自然に換気が行われています。また、時には窓をガバッと大きく開け放ち、季節の風を感じることで四季を楽しむことができるでしょう。お庭で子どもと遊んだり、BBQを楽しむことは、心の豊かさや生活の質を向上させる要素ともなります。

となると、生活習慣に至るまで『住宅の隙間を過剰に気にする必要はない』と言えます。

ただし、自然換気や隙間風があるからといって、計画的な換気が行われているわけではないことも、心に留めておく必要があります。

本当に必要なこととは、ある一定のC値(気密性能)を追求しつつも、快適で楽しい生活を犠牲にしない家づくり!

気密性向上は追いすぎるとイニシャルコスト面にも大きく関わってきます。

コストと快適性のバランスを考慮し、最適な基準を見極めることが重要なのです。