こんにちは。廣田です。

今回は、「快適な住まいとは何か?」というテーマで、前回の「C値(気密性能)」のお話に続く第2弾!気密性に加えて、大変重要な「換気」や「湿度管理」について掘り下げてまいります。

「高気密=快適」とは限らない。

そんな視点から、数値や計算も交えながら「本当に気持ちよく暮らせる家」とは何かを一緒に考えていきましょう。

どうぞ最後までお付き合いください。

第1弾をお読みでない方は、こちらも併せてご覧ください! >> 【 『C値の必要性』を考えます 】

住宅の満足度は「C値」だけではありません

実際に、注文住宅を建てた方々が「満足している」と感じるポイントを見ていきましょう。

上位項目は、以下のようになっています。

- 暑さ・寒さ(空調の効きも含む)

- 居心地の良さ

- 光熱費の節約

参考:『新建ハウジング「住宅産業大予測2025」アンケート調査 顧客満足の研究2025』

つまり、住み心地の良さは総合力で決まるということ。C値単体ではなく、住みよさや体感温度、コストとのバランスなど、さまざまな要素が快適性を左右しているのです。

C値と換気はセットで考えよう

高気密な住宅は、省エネルギー性能や冷暖房効率の向上につながり、結果的に満足度の高い住まいに貢献するかもしれません。しかし、当然ながら、空気の流れが制限されるため、「計画的な換気」が必須となることを忘れてはいけません!

そして、勘違いしてはいけないのが、「隙間風=換気」ではない!ということ。

空気の出入りがランダムな隙間風には、汚れた空気をきちんと排出できるほどの効果はないのです。

C値を下げる(気密性を高める)のであれば、それと並行して、しっかりとした換気計画を立てる必要があるわけです。

快適な家のカギは、気密性+換気計画

換気のできない状態のままで気密性(C値)が高まると、空気の流れが滞ります。すると、室内にウイルスやハウスダストなどが蓄積しやすい状態となります。さらにはCO₂濃度が上昇。健康に影響を及ぼす可能性も出てくるでしょう。

つまり、計画的な換気ができていないと、時間が経つにつれて、室内の空気はよどんできます。

換気で取り除くべき室内汚染物質とは?

「換気は大事!」ってよく聞くものの、その理由までじっくり考えることってあまりないですよね。

換気は、一体どのような役割を果たしているのでしょうか。

換気の主な目的は、室内の汚染物質や、汚染を引き起こす可能性のあるものを低減させることにあり、健康的な空気環境を維持するために欠かせません。

おろそかにすると、じわりじわりと体の不調が現れることに……。

代表的な空気中の汚染物質は以下。リスクと共に見ていきましょう。

| 汚染物質 | 発生源 | 健康への影響 |

| CO(一酸化炭素) | 灯油ストーブ、たばこ等 | 中毒、死の危険も |

| VOC(揮発性有機化合物) | 建材・家具等 | シックハウス症候群 ※1 |

| CO₂(二酸化炭素) | 呼吸 ※2 | 息苦しさ、頭痛、倦怠感 |

| 水蒸気 | 呼気・洗濯や調理等の生活活動 | 結露・カビ・ダニの発生要因 |

| その他 | 花粉、PM2.5、ウイルス等 | アレルギーや感染症など |

VOCなどは“いかにも”という感じですが、水蒸気なども汚染物質となってしまうことは“意外”と感じる方もおられるのかもしれません。

だからこそ、しっかり意識して「換気」を行うことが重要なのです。

※1

VOCを発端に、シックハウス症候群の予防を目的とし、24時間換気設備の設置が義務化されています。(2003年7月の改正建築基準法施行以降)

ホルムアルデヒドを発散しない建材を使用しても、家具などから発散されるため、住宅の場合、換気回数0.5回/h(1時間当たりに室内の空気の半分が入れ替わる)以上の機械換気設備(24時間換気システムなど)の設置が必要です。

参考:国土交通省 建築基準法改正資料

※2

住宅における室内のCO₂濃度には、明確な数値基準は設けられていません。しかし、建築基準法第28条と建築基準法施行令第20条では居室に「換気設備の設置義務」が定められており、空気の衛生を保つことが求められています。

また、ビル管理法や学校環境衛生基準においては、CO₂濃度は「1000ppm以下が望ましい」(1ppm=0.0001%)とされています。この基準は住宅に適用されるものではありませんが、CO₂濃度が高くなると健康への影響が出る可能性があるため、やはり換気に気を配ることが大切です。

換気しないとどうなる? CO₂濃度と健康への影響

人の呼吸によって排出されるCO₂。つまり、人が暮らしている以上、何もしなければどんどん濃度は高くなってしまいます。

そして、室内のCO₂濃度が1000ppmを超えると、以下のような悪影響が出るとされています。

- 眠気

- 倦怠感

- 思考力の低下

- 頭痛など

では、活動量とCO₂の排出量の関係性を見ていきましょう。

| 活動内容 | CO₂排出量の目安(ppm) |

| 安静時(座って読書) | 約10,000ppm |

| 軽作業(掃除・料理) | 約30,000ppm |

| 重作業(運動・肉体労働) | 約90,000ppm |

活動量が増えるほど、空気はどんどん汚れることが分かります。

次に、CO₂濃度1000ppmに達するまでの時間を計算してみます。

<計算条件>

- 室内容積:30㎡ × 高さ2.4m = 72㎥(=72,000,000ml)

- 外気のCO₂濃度:420ppm

- 目標CO₂濃度:1000ppm

- 人のCO₂排出量(軽作業):25,000ml/h ※3

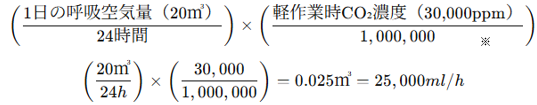

※3

「人のCO₂排出量(軽作業):25,000ml/h」根拠

1人あたり1時間のCO₂排出量計算式

<計算ステップ>

▼室内空気全体が1000ppmになったときのCO₂量

72,000,000ml × (1000 / 1,000,000) = 72,000ml

▼外気由来の初期CO₂量

72,000,000ml × (420 / 1,000,000) = 30,240ml

▼室内での許容増加量

72,000ml − 30,240ml = 41,760ml

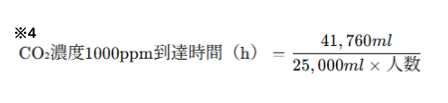

▼CO₂が1000ppmに達するまでの時間(1人の場合)

41,760ml ÷ 25,000ml/h = 約1.67時間(約1時間40分)

→ 1人の場合、1時間40分で1000ppmに達してしまうことが分かりました。

つまりこれは、「人数が増える毎にどんどん到達時間が早まる」ということでもあります。

| 人数 | 排出量(ml/h) | 到達時間(目安) ※4 |

| 1人 | 25,000 | 約1時間40分 |

| 2人 | 50,000 | 約50分 |

| 4人 | 100,000 | 約25分 |

| 5人 | 125,000 | 約20分 |

リビングに家族が集まる一家団欒の風景、ステキですよね。

でも、換気がされていない状況だと、空気はどんどん汚染……。20分ほどでかなり悪い状態になってしまうということを忘れてはいけません。

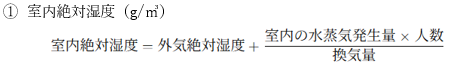

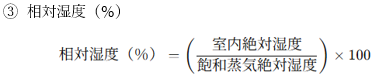

湿度と水蒸気の影響も見逃せません!

室内に人が多いと、増えるのはCO₂だけではありません。

呼気に含まれる水蒸気により、湿度も急上昇することになります。

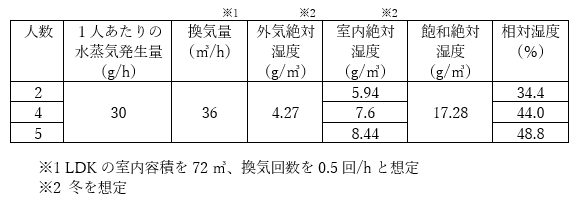

数値的に見てみましょう。

<想定>

- 冬期の外気絶対湿度:4.27g/㎥

- LDKの室内容積:72㎡

- 換気回数:0.5回/h

- 季節:冬

- 1人あたりの水蒸気発生量:30g/h

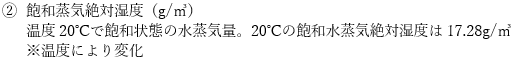

- 温度20℃での飽和絶対湿度:17.28 g/m³

<計算ステップ>

人数毎に計算をします。

すると、「同じ部屋に人が増えることでどんどん湿度が上がっていく」ことが分かりますよね。

そして気にするべきは、水蒸気を発生させるのは人の呼気だけではないということ。

他にも、洗濯物の室内干しや料理など、あらゆる生活シーンにおいて水蒸気が排出されます。洗濯物の室内干しでは1日あたり約2.5Lもの大量の水蒸気が発生すると言いますから、驚きですよね。

そして、それらが蓄積され、湿度が60%を超えると、窓には結露が付きはじめ、カビやダニの温床に……。

CO₂濃度の管理と共に、湿度管理にも重要に配慮しておかなければないらないことがお分かりいただけるかと思います。

見える化×工夫で暮らしの質が変わる

現在、「0.5回/h」という換気基準が、一般住宅において採用されている数値です。

しかし、これは最低限のもの。

実際の生活では、「人の数」「活動量」「季節」などで空気環境が大きく変化しますから、「現実の生活環境に対しては十分ではない」という意識を持っておくことが大切です。

そこで、快適な空間づくりのポイント!

- 24時間換気システム

- 窓やドアを開けての自然換気

- CO₂センサー活用による空気の見える化

- 除湿機やサーキュレーターの活用による湿度管理

このように、何かひとつに頼り切ったり固執するのではなく、あらゆる手段を活用して、家族みんなが笑顔で過ごせる快適な空間づくりを行っていきましょう。

最初に、“「高気密=快適」とは限らない”と申し上げました。

「C値が低い=いい家」ではありません。

「C値」(気密性能)とは、あくまでも快適な住まいを構成する一つの要素。

C値も意識しながら、質の高い換気計画や湿度管理、空気質の可視化といった「空間の質」を整えることが不可欠であり、暮らす人の心地よさを起点にした家づくりを大切にして欲しいと思います。

日々の工夫と選択の積み重ねで、家族の健康や心地よさ、笑顔を支えていくこと。

「C値だけじゃない」と気づいたとき、本当に豊かで快適な住まいの姿が見えてくるのではないでしょうか。